Einführungsvortrag an der Fachtagung „Familiengründung als vulnerable Phase“, Universität Zürich, 22. August 2019

Verletzlichkeiten im Übergang vom Paar zur Familie: eine Übersicht

Markus Theunert, Leiter des Schweizerischen Instituts für Männer- und Geschlechterfragen (Fachstelle des Dachverbands männer.ch) und des nationalen Programms MenCare Schweiz

Sehr geehrte Damen und Herren

Liebe Kolleginnen und Kollegen

„Für ein fachlich angemessenes Angebot müsste die Schweiz pro Jahr etwa zwei Milliarden Franken zusätzlich investieren, für die Subventionierung von Frühbereich-Angeboten (Kitas etc.), spezifische Programme für sozial benachteiligte Familien, Elternzeit und familienfreundliche Arbeitsmodelle. Das entspricht einer knappen Verdoppelung der jetzigen Ausgaben“.

Dieses Zitat stammt nicht etwa von einer kämpferischen NGO oder einer alarmierten Fachorganisation, sondern vom Bundesamt für Gesundheit (2018). Es ist mir Ehre und Freude zugleich, im Namen der Trägerschaft – Netzwerk Psychische Gesundheit, Universität Zürich, Lehrstuhl Klinische Psychologie, und männer.ch – in die heutige Fachtagung „Familiengründung als vulnerable Phase“ einführen zu dürfen.

Ich werde zuerst die Programmatik und Haltung transparent machen, die uns bei der Entwicklung der Tagung geleitet haben. Daran schliesst ein Tour d’Horizon zur zentralen Frage an: Was brauchen Mutter, Vater und Kinder, damit alle im Übergang vom Paar zur Familie gesund bleiben können? Es folgt ein Blick auf die spezifischen Herausforderungen der Väter und auf die Bedeutung familienfreundlicher Rahmenbedingungen. Der Beitrag schliesst mit der Frage, was das Gesagte für uns als Fachleute bedeutet.

————————————————————————-

Inhaltsübersicht

1. Tagungsprogrammatik und Haltung

2. Familiengründung als vulnerable Phase für die ganze Familie

Exkurs: Väter im Fokus

3. Welche Rahmenbedingungen Familien brauchen

4. Fachliche Herausforderungen

————————————————————————-

1. Haltung

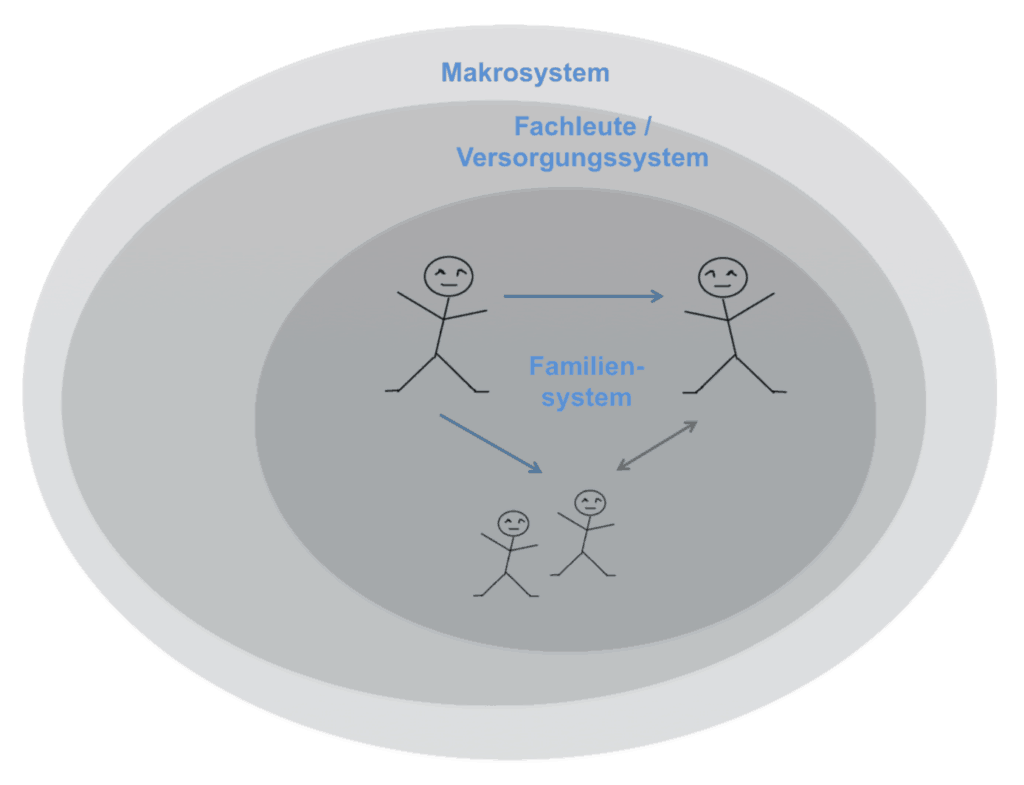

Allen drei Trägerorganisationen war wichtig, dass wir Vulnerabilität und Familiengründung nicht allein auf einer mikrosozialen Ebene beleuchten und verhandeln. Diese Versuchung ist bekanntlich gerade für uns als Fachleute der „biopsychosozialen Grundversorgung“ relativ gross. Denn was wir beeinflussen können, beschränkt sich in der Regel ja genau auf das: den konkreten Menschen, der unsere Unterstützung sucht, vielleicht auch noch sein unmittelbares Umfeld.

Doch blenden wir mit einem solcherart verengten Fokus relevante Faktoren aus: einerseits uns selbst als relevantes Bezugssystem, andererseits die strukturellen Rahmenbedingungen, Regeln und Werte auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, welche Möglichkeiten und Grenzen unserer Gegenüber beeinflussen und bestimmen. Den Interdependenzen zwischen Mensch und System wollen wir im Rahmen dieser Fachtagung besondere Aufmerksamkeit schenken – und dabei auch unsere Rolle als Fachleute kritisch reflektieren.

Diese Reflektion erfolgt nicht in einem wertfreien Raum. Wir formulieren eine doppelte Werte-Orientierung, die wir unserem fachlichen Handeln – und der heutigen Fachtagung – zugrunde legen:

– Erstens der Wert der Gesundheit. Es ist unseres Erachtens eine fachliche Verpflichtung, darauf hinzuwirken, dass möglichst viele Familien möglichst gesund leben können. Wahrscheinlich werden alle in diesem Raum zustimmen, dass wir hier darin eine durchaus normative Haltung einnehmen und sagen: Gesunde Familien sind besserals ungesunde.

– Zweitens der Wert der Egalität. Art. 8 Abs. 3 der Schweizer Bundesverfassung formuliert:

„Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.“

Da wird der fachliche Bezug schon heikler. Denn bekanntlich wird gern argumentiert, dass wir als Fachleute zwar Normen und Gesetze einhalten müssen, uns aber ansonsten politisch-weltanschaulicher Abstinenz verpflichten müssen.

Das Problem: Dieses Abstinenzgebot lässt sich in keinem Fall absolut setzen. Ich erinnere mich an einen Klienten mit freikirchlichem Hintergrund, der meine Unterstützung beanspruchte, um Beziehungsprobleme zu lösen, die sich daraus ergaben, dass in seinem Weltbild Frauen den Männern untertan sind. Ist es meine Aufgabe, diesen Auftrag telquel zu übernehmen? Nein, krude Weltbilder können auch in einer Beratungs- oder Therapiesituation nicht unwidersprochen bleiben. Wir dürfen auch und gerade als Fachleute das Gebot der Wertungsfreiheit nicht verwechseln mit einer Wertebeliebigkeit.

Für den fachlichen Umgang mit Geschlechter- und Gleichstellungsfragen stellt sich also die grundsätzliche Frage, ob wir als Fachleute eine Art Auftrag haben, uns in den Dienst der verfassungsrechtlichen Egalitätsnorm zu stellen – und beispielsweise egalitäre Beziehungsvorstellungen zu fördern?

Lassen Sie mich als Antwort den Spiess umdrehen und fragen: Gibt es denn überhaupt eine Alternative dazu?

– Ein eleganter Ausweg wäre die Argumentation, dass Frauen nun mal von Natur aus prädisponiert sind für das Erledigen unbezahlter Arbeit – und Männer von Natur aus ungeeignet. Bloss gibt es hier im Raum kaum jemanden, der/die sich für eine solche These stark machen würde. Wissenschaftlich tragfähig ist sie jedenfalls nicht.

– Der zweite Ausweg ist schon weniger elegant: Wir können die Egalitätsnorm als gerecht anerkennen, uns aber dafür entscheiden, uns nicht um Gerechtigkeit zu scheren.

– Falls jemand von Ihnen noch einen dritten Weg kennt: Ich bin dankbar um eine persönliche Nachricht. Mir ist bislang keine vertretbare Positionierung begegnet, die einen anderen Schluss erlauben würde als die normative Ansage: Auch als Fachleute sind wir befugt und gehalten, zur Umsetzung der Egalitätsnorm in der Schweizer Bundesverfassung beizutragen. Deshalb gehen wir an der heutigen Fachtagung von einem fachlichen Auftrag aus, unser Handeln so zu gestalten, dass möglichst viele Familien möglichst gesund und möglichst egalitär leben können.

Doch was heisst das? Was brauchen sie dafür? Was wissen wir aus Forschung und Praxis über Schutz- und Risikofaktoren im Übergang von der Dyade zur Tryade?

2. Familiengründung als vulnerable Phase für die ganze Familie

In den letzten Jahren hat die Aufmerksamkeit für die Bedeutung früher Förderung massiv zugenommen. Denn zunehmend wird deutlich: Gesundes Aufwachsen fängt spätestens im Moment der Zeugung an.

Schon während der Schwangerschaft entwickeln sich gesundheitliche Chancen-Ungleichheiten. Kinder, die in psychosozial belasteten Familien aufwachsen, haben erhöhte Risiken für eine langfristig beeinträchtigte Gesundheit und Entwicklung.

Zentrale familiäre Risikofaktoren sind etwa die psychische Stabilität der Eltern und insbesondere ihre Fähigkeit, dem Kind ein verlässliches Gegenüber zu sein, die Beziehungs- und Kommunikationsqualität der Eltern, ihre Sensitivität und ihre Möglichkeiten, kindliche Bedürfnisse angemessen wahrnehmen und darauf eingehen zu können, problematische und insbesondere inkonsistente Erziehungsstile. Morgen werden Prof. Guy Bodenmann und Dr. Valentina Ruch diese Thematik vertiefen und über eine Längsschnittstudie seines Instituts berichten, in welcher Paare im Übergang zur Elternschaft untersucht werden. Wie wirkt sich die Transformation auf Partnerschaftsqualität und Wohlbefinden von Eltern und Kind aus – und wie kann die vulnerable Phase der Erstelternschaft mittels präventiver Interventionen beeinflusst werden?

Neben die psychologischen Faktoren gibt es auch eine Vielzahl von sozioökonomischen Belastungen, beispielsweise beengte und/oder lärmige Wohnverhältnisse, materielle Ängste und Armut, mangelnde wirtschaftliche Perspektiven etc. Bis das obligatorische Schulsystem im Alter von 4 Jahren zu greifen beginnt, sind bereits massive Weichenstellungen erfolgt, die sich nur noch schwer korrigieren lassen. Als gesichert kann gelten: Chronische Stressbelastung in den ersten Lebensjahren durch Gewalt oder emotionale Vernachlässigung begünstigt das Auftreten von psychischen Krankheiten, negativem Sozialverhalten und nichtübertragbaren Krankheiten im späteren Leben (BAG 2018, 22).

In Zahlen: Insgesamt kommen in der Schweiz jährlich gut 85’000 Babies zur Welt (BfS) und es leben insgesamt rund 350’000 Kinder im Alter von 0-4 Jahren (Dravta et al. 2019) in unserem Land. Welchen Risikofaktoren sie ausgesetzt sind, kann nur geschätzt werden – und wie stets ist eine hohe Dunkelziffer nicht auszuschliessen. Gemäss einer Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit muss beispielsweise mit folgenden Belastungen gerechnet werden:

- Rund 46’000 der Kinder im Alter von 0-4 Jahren sind von Armut betroffen;

- 11’500 haben Gewalt erfahren;

- etwa 9’000 haben Eltern mit Alkoholproblemen (ebd.).

Das Problematische daran: Die Familien, die am dringendsten Unterstützung bräuchten, sind am schwierigsten zu erreichen. Beispielsweise nehmen rund 80 Prozent der Familien in der Schweiz eine Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme in Anspruch. Ausgerechnet psychosozial belastete Familien haben einen schlechteren Zugang zur Betreuung haben und nutzen diese Angebote seltener (ebd.)

Doch selbst ohne spezifische Belastungen: Schwangerschaft, Geburt und der damit verbundene Übergang vom Paar zur Familie ist für alle Paare eine anspruchsvolle und sensible Entwicklungsphase. Die Lebensrealitäten für die Mutter, den Vater wie auch für das Paar verändern sich fundamental. Starke Einschränkungen der Zeitautonomie und eine Vielzahl zusätzlicher und vor allem unverschiebbarer Anforderungen zur Befriedigung der Bedürfnisse des Neugeborenen führen oftmals zu Grenzerfahrungen in der körperlichen und psychischen Belastbarkeit.

So sind Schätzungen zufolge rund 13 % der Mütter von einer postnatalen Depression betroffen (Spremberg 2010). Auch einer von zehn Vätern leidet im Jahr nach der Geburt des ersten Kindes unter einer postnatalen Depression; drei bis sechs Monate nach der Geburt sind es gar über 25 Prozent. Damit kommen Depressionen bei Männern nach der Geburt zwei- bis fünfmal häufiger vor als sonst (ebd.). Auch dieser Thematik widmen wir uns im Lauf dieser Tagung.

Daneben gibt es eine zweite Vulnerabilität rund um die Familiengründung, der Prof. René Levy in seinem zweiten Referat vertieft nachgehen wird: sozusagen eine „gleichstellungspolitische Vulnerabilität“, die auch für „unbelastete Milieus“ – sprich: gerade auch für die mittleren und höheren Bildungs- und Einkommensschichten – gilt. Denn in der Schweiz hat sich heute zwar auf Einstellungsebene das Ideal der egalitären Paarbeziehung durchgesetzt. Nur noch eine Minderheit der älteren und bildungsfernen Bevölkerung hält beispielsweise die Annahme für zutreffend, dass ein Kleinkind mehr auf die Mutter als auf den Vater angewiesen ist (MenCare-Report II). Und dennoch schlägt zum Zeitpunkt der Familiengründung die Traditionsfalle zu: Frauen stoppen oder reduzieren ihre Erwerbsarbeit (durchschnittlicher Erwerbsunterbruch von Müttern: 9.2 Jahre gemäss Pro Familia Schweiz 2019). Ihre Partner leisten zwar im Vergleich zu früher wesentlich mehr Haus- und Familienarbeit, schränken aber im Gegensatz zu den Müttern ihre Erwerbsorientierung nicht ein. Die Folgen sind bekannt: eine Lohnschere (Männer steuern bis heute 73% des gesamten Familieneinkommens bei!), die sich zum Zeitpunkt der Familiengründung öffnet und nie mehr schliesst; ungleiche Karrierechancen von Frauen und Männern; ein ungleich verteiltes Risiko für Familien- und Altersarmut etc.

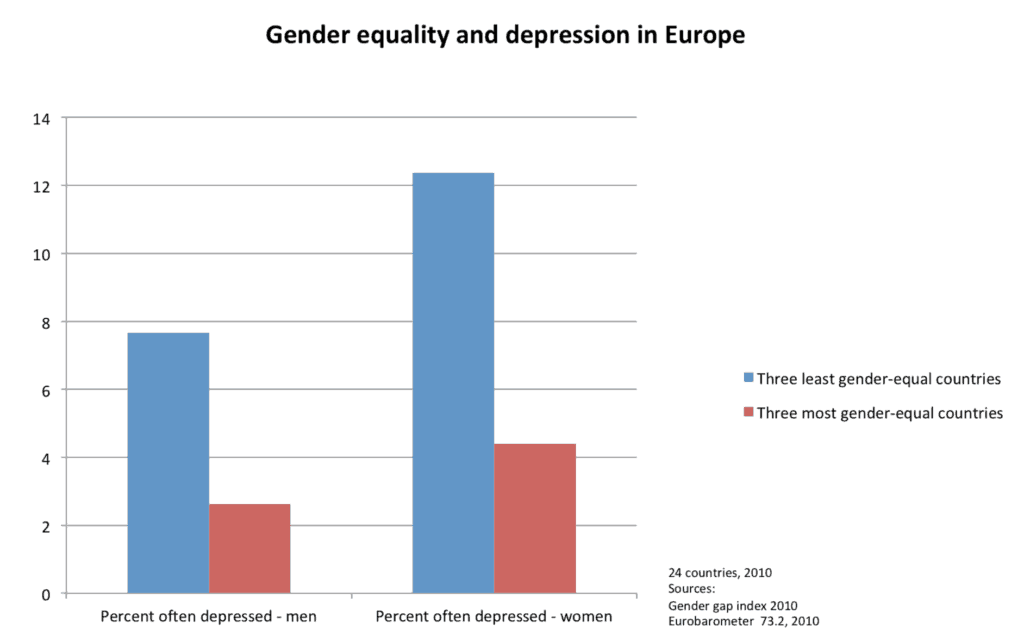

Wichtig: Gesundheits- und Egalitäts-Vulnerabilität sind interdependent. Eine Grafik meines norwegischen Kollegen Oystein Holter (Scambor, Holter & Theunert 2016) veranschaulicht beispielsweise die Korrelation zwischen Geschlechtergleichstellung und Depressionsprävalenz.

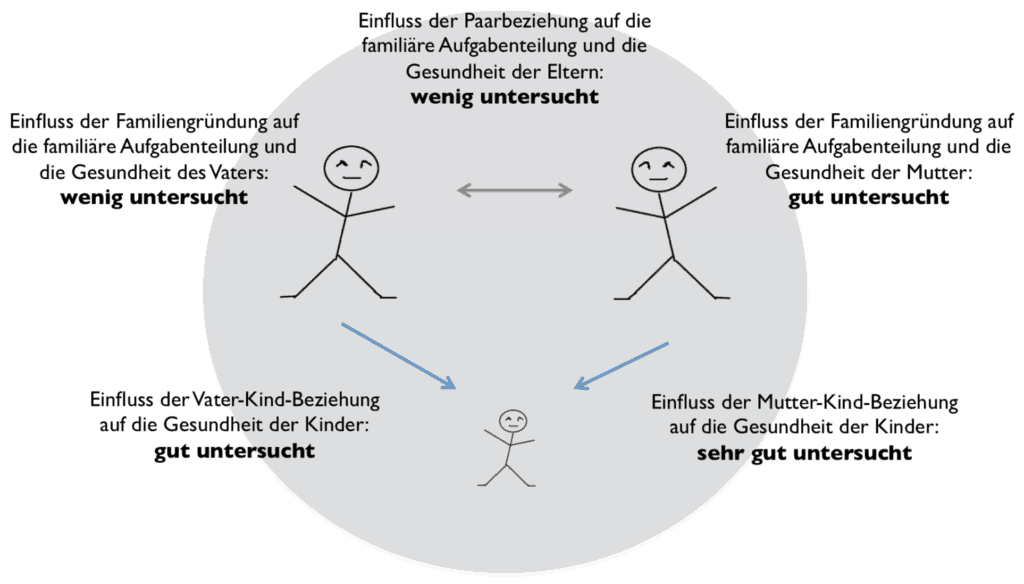

In der Entwicklung der Tagung und vor allem bei der Zusammenstellung eines ausgewogenen und differenzierten Programms haben wir uns wie erwähnt am Vorsatz orientiert, mikro-, meso- undmakrosoziale Faktoren zu beleuchten, welche die Familienwerdung beeinflussen. Wir haben dabei auch versucht, gewissen Ungleichzeitigkeiten der Forschungs- und Diskursentwicklung Rechnung zu tragen.

Die Abbildung wirft ein grobes Blitzlicht: Weil Familien- und Gesundheitsforschung immer auch durch die historisch gerade geltenden Vorstellungen und Normen bestimmt sind, ist die Dyade Mutter-Kind im ganzen Familiensystem mit Abstand am längsten und besten untersucht. Erst in den letzten Jahren geraten die Väter verstärkt in den Fokus der Wissenschaft. Erlauben Sie mir deshalb, nach diesem kurzen Tour d’horizon in meiner Funktion als Leiter der nationalen Programms MenCare Schweiz einen Exkurs zur besonderen Situation der Väter.

————————————————————————-

Exkurs: Väter im Fokus

Im Rahmen des nationalen Programms MenCare Schweiz führen wir so genannte Vater-Crashkurse in Unternehmen durch. Wir peilen damit eine doppelte Zielgruppe an: Der Arbeitgeber kauft die Leistung in Form eines Gutscheins ein, den er den werdenden Vätern unter seinen Mitarbeitenden schenkt. Damit übermittelt er eine ganz wichtige Message: Deine Vaterschaft geht uns als Unternehmen etwas an – und wir wollen, dass du deine Vereinbarkeitsthematik aktiv anpackst. Am Kurs selbst (2×2.5 Stunden) nimmt der werdende Vater im Unternehmen und auf Arbeitszeit teil.

Ihn erwartet nicht etwa ein männerspezifischer Geburtsvorbereitungskurs, sondern eine Art Prozessanimation: Ziel ist, dass die werdenden Väter die Familiengründung als Prozess sehen können, in dem sie selbst gefordert sind, eine eigene Vorstellung über das künftige Zusammenwirken als Familie zu entwickeln und in die Auseinandersetzung mit ihrer Partnerin und ihrem Arbeitgeber einzubringen. Das umfasst natürlich Fragen der innerfamiliären Arbeitsteilung, reicht aber weiter: Was für ein Vater will ich sein? Was will ich meinem Kind mitgeben? Welche Entwicklung will ich nicht verpassen? Welchen Stellenwert gebe ich meiner Vaterschaft in Relation zu anderen Verpflichtungen?

Dabei arbeiten wir unter anderem mit Holzfiguren und zeigen das sich erweiternde Familiensystem ganz bildlich. Es ist eindrücklich zu sehen, was allein der Umstand ausmacht, dass der Vater sichtbar wird als „Dritter im Bunde“ – als Figur, der die Mutter-Kind-Dyade erweitert und ein Stück weit auch durchbricht.

Wenn es um Väter geht, sind die Klischees meist nicht weit. Das beginnt bereits, wenn „Kinder-Kriegen“ bei einem Paar zum Thema wird. Das Klischee besagt, dass Männer sich mit dieser Frage gar nicht oder widerwillig auseinander zu setzen mögen und dann bestenfalls einwilligen, dass „es“ passieren darf.

Die Forschung sagt etwas Anderes. Ich beziehe mich auf das Forschungsprojekt „Warum werden manche Männer Väter, andere nicht? Bedingungen von Vaterschaft heute“ des Zentrum für Gender Studies der Universität Basel (2010). Dafür wurden 60 qualitative Interviews geführt. Ich hebe einige zentrale Ergebnisse hervor:

– Erstens: „Familiengründung ist ein ausgesprochen komplexer Prozess“.

– Zweitens: Männer müssen „parat werden“ für eine Familiengründung. Ich zitiere: „Gemeint ist damit die sich nach und nach entwickelnde innere und äussere Bereitschaft, sich auf das Vaterwerden tatsächlich einzulassen. (…) Wesentlicher Bestandteil des Paratwerdens ist (…) die Auseinandersetzung mit den eigenen Erwartungen, Ängsten, Unsicherheiten, Hoffnungen und Wünschen im Zusammenhang mit einer Vaterschaft. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Frage nach den eigenen fürsorglichen und erzieherischen Kompetenzen und nach der Rolle, die ein Mann im Entwicklungsprozess des Kindes einnehmen will. Gerade hier fühlen sich Männer oft unsicher.“

– Drittens: Männer unterscheiden sich darin, ob sie einen Kinderwunsch oder einen Familienwunsch haben. Der Kinderwunsch besteht im Wunsch nach einer Vater-Kind-Beziehung. Für Männer mit Familienwunsch „geht es eher um die ‚Lebensform Familie’, die Frau und Kinder beinhaltet, aber stärker auf den Status des Familienvaters als Bestandteil einer Normalbiographie ‚erwachsener’ Männlichkeit zielt und weniger auf das Kind als unmittelbares Beziehungsgegenüber.“ Diese Unterscheidung erweist sich als sehr hilfreich, da diese beiden Väter-Typen fachlich ganz unterschiedlich angesprochen werden müssen.

– Viertens: Auf Einstellungsebene wird das „Ideal des abwesenden Alleinernährers“ abgelehnt. Eine „aktive, präsente Vaterschaft“ ist das neue Ideal – das aber, wie wir wissen, noch nicht unbedingt in der Praxis umgesetzt wird. Denn: „Eine auf Berufsarbeit bezogene männliche Lebensführung wird nicht nur gesellschaftlich gefordert, sondern in der Regel auch durch die Männer selbst gewünscht.“

In Zahlen: Die Beteiligung an der Haus- und Familienarbeit ist von 26.0 auf 37.6 Stunden pro Woche gestiegen. Das ist einerseits ein respektabler Tatbeweis. Andererseits halten sich die Traditionalismen bei der inner- wie ausserfamiliären Arbeitsteilung:

– Im Rahmen des nationalen Programms MenCare Schweiz haben wir in Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne die Daten des Schweizerischen Haushaltspanels einer Zusatzanalyse unterzogen, um die Praxis der innerfamiliären Aufgabenteilung in der Schweiz heute unter die Lupe zu nehmen. Die nachfolgenden Folien zeigen: Kochen, putzen, waschen, bügeln sind nach wie vor „Frauensache“, Handwerk „Männersache“. Und auch mit Blick auf die Kinder: Väter spielen vergleichbar viel mit den Kindern, Aber wenn es darum geht, bei Krankheit eines Kindes zuhause zu bleiben, schlägt

die Traditionsfalle wieder zu.

– Auch bei der Erwerbsarbeit dominieren die Beharrungskräfte: Die Teilzeitquote bei der Gruppe der Väter kleiner Kinder bleibt seit Jahren praktisch unverändert bei rund 10% der männlichen Erwerbsbevölkerung (und damit deutlich unter dem Durchschnitt Teilzeit arbeitender Männer von knapp 18%!) geblieben. Das heisst: Väter nehmen zwar mehr väterlicheVerantwortung wahr – aber kaum auf Kosten der Erwerbsarbeit und nur wenig im Bereich der Hausarbeit.

Wie sich väterliche Präsenz auf die Gesundheit der Mütter, der Kinder und der Väter selbst auswirkt, ist wiederum recht gut untersucht. Die Liste empirisch gesicherter Effekt ist entsprechend lang – zu lang, um an dieser Stelle mehr als ein paar Blitzlichter zu werfen.

Kurz gesagt: „Paternal Involvement“ (einer Definition der Soziologin Esther Dermott gemäss die Gleichzeitigkeit von mentaler (= being concered) und praktischer Präsenz (= being engaged):

– stärkt bei den Kindern Resilienz und Selbstwirksamkeit, psychische Gesundheit, kognitive Entwicklung und soziale Einbettung;

– fördert bei den Müttern die berufliche Entwicklung und die Gesundheit;

– erhöht bei Vätern die Lebens-, Beziehungs- und Elternschaftszufriedenheit, die Stresstoleranz und das Selbstvertrauen;

– stärkt bei beiden Eltern die Beziehungszufriedenheit – und führt zwar nicht zu einer tieferen Scheidungsrate, aber insgesamt zu weniger Konflikten und zu einer konstruktiveren Neuorganisation der Familie nach Trennung und Scheidung.

————————————————————————-

Ich bin in der Mitte meiner Einführung und möchte nun den Blick vom familiären Mikrosystem hin zum Makro- und Mesosystem wenden. Beginnen wir mit den politischen Rahmenbedingungen.

3. Welche Rahmenbedingungen Familien brauchen

Welche Rahmenbedingungen helfen Paaren, im Übergang zur Elternschaft gesund und egalitär zu bleiben?

Ich beginne mit der Gesundheit und stelle fest: Was er als Erstes braucht, ist der politische Wille zur Handlung, zur Entwicklung einer nationalen Strategie für die frühe Förderung. Immerhin ist das Thema mittlerweile auf der politischen Agenda angekommen: In der Sommersession hat der Nationalrat ein Postulat seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-N) angenommen. Der Bundesrat hat nun zwei Jahre Zeit, eine Strategie zur Stärkung der frühen Förderung auszuarbeiten.

Die geringe politische Bedeutung der Thematik widerspiegelt sich in der Finanzierung. Die Schweiz investiert auch in den Frühbereich im internationalen Vergleich wenig, nämlich 0,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Der Durchschnitt aller OECD-Staaten liegt bei 0,8 Prozent (BAG 2018, 14).

Ich zitiere aus dem Dossier des Bundesamts für Gesundheit mit dem Titel „Gesundheitsförderung und Prävention in der frühen Kindheit“ (2018), aus dem auch das Zitat stammt, das ich diesem Referat vorangestellt habe: „Je früher die Unterstützung benachteiligter Kinder und ihrer Familien einsetzt, desto grösser die zu erwartenden Wirkungen und desto substanzieller die Einsparungen für die öffentliche Hand sind. Diese müsste weniger Kosten für spätere Fördermassnahmen, Sozialhilfe, Gesundheit oder Strafverfolgung tragen und könnte vom höheren Lebenseinkommen der Geförderten profitieren.„ (ebd. 22). Und: „Der Return on Investment (ROI), also das Verhältnis von aufgewendetem Geld für die Frühe Förderung und den eingesparten Kosten liegt in verschiedenen Studien zwischen 1:8 und 1:16. Das heisst, dass der Staat für spätere „Reparaturmassnahmen“ ein Vielfaches der Kosten ausgibt, die für die jeweiligen Massnahmen im Bereich der Frühen Förderung anfallen.„

Ein Positionspapier von Public Health Schweiz (2012) mit dem bezeichnenden Titel: „Frühe Förderung ist Gesundheitsförderung und Prävention pur“ zeigt auf, in welcher Breite Rahmenbedingungen unmittelbar auf Familien von Kleinkindern auswirken: die gebaute Umwelt und die Infrastrukturen, die rechtlichen Bedingungen insbesondere in den Bereichen Sozialrecht und Versicherungsrecht (harmonisierte Ergänzungsleistungen für junge Familien, harmonisiertes Recht auf Kinderzulagen, Prämienverbilligungen, Regelungen zu Mutterschaftsversicherung, Kindergeld, Urlaubsrechte der Eltern, Ansätze von familiengerechten Arbeitsmodellen in öffentlichen oder privaten Betrieben und Organisationen. Daraus leitet Public Health Schweiz die Forderung ab: „Die Akteure im Bereich Raumplanung, Verkehrspolitik, Siedlungsarchitektur, Quartiergestaltung, Gemeinschaftszentren, Nachbarschaftsnetze usw. müssen ihre Planungen und Entscheidungen vermehrt unter dem Gesichtspunkt evaluieren, wie sie sich auf Familien mit jungen Kindern auswirken.“

Auch gleichstellungspolitisch ist die Schweiz bekanntlich im internationalen Vergleich nicht grad in einer Vorreiterrolle. Das hat den Vorteil, dass sich über den Vergleich mit Ländern, die gleichstellungspolitisch weiter sind als die Schweiz, jene Massnahmen identifizierbar werden, die tatsächlich Wirkung zeigen. Dabei stehen drei Massnahmen im Vordergrund.

1. Eine moderne Steuergesetzgebung, d.h. ein System derIndividualbesteuerung zwecks Förderung der Erwerbskontinuität beider Elternteile und zur Vermeidung negativer Erwerbsanreize (traditionellerweise des „Zweiteinkommens“ von Frauen).

2. Familienexterne Tagesbetreuungsstrukturen müssen flächendeckend und vor allem bezahlbar vorhanden sein, damit sie auch von bildungsfernen / vulnerablen Familien in Anspruch genommen werden

Ein Forschungsbericht im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen stellt dazu fest (Stern et al. 2015): „Eltern im Kanton Zürich tragen 2/3 der Gesamtkosten eines Kita-Platzes selbst. In allen untersuchten Gemeinden aus Deutschland, Österreich und Frankreich liegt dieser Anteil unter 25 Prozent.“

Eine aktuelle Studie von Pro Familia Schweiz (2019) zeigt: Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen dem Angebot an und dem Preis von Betreuungsplätzen mit der Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen. Konkret: „Wird das Angebot an Betreuungsplätzen um 30% erhöht, so erhöht sich der Beschäftigungsgrad der Frauen geschätzt um mehr als 70 %, was wiederum das Armutsrisiko und die Gefahr auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, reduziert.“

Ebenso wirkt familienexterne Tagesbetreuung sozialen Ungleichheiten entgegen. Aus dem Positionspapier von Public Health Schweiz: Es „gibt (…) deutliche Hinweise darauf, dass eine qualitativ hochwertige familiäre und familienergänzende Erziehung und Bildung nicht nur die kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen der einzelnen Kinder fördert und sie so auf den Schuleintritt vorbereitet, sondern auch herkunfts- und migrationsbedingte Ungleichheiten reduziert.“

3.Vaterschaftsurlaub resp. eine für Väter reservierte Elternzeit unmittelbar nach der Geburt (use it or lose it), d.h. eine bewusste positive Diskriminierung von Vätern, damit ausgeglichen werden kann, wie unterschiedlich Familiengründung und Erwerbsunterbruch heute auf Männer und Frauen wirken. Der Vaterschaftsurlaub kann kurz sein, muss aber gut entschädigt werden (Scambor et al. 2016). An diesen Anforderungen orientiert sich auch die Volksinitiative für einen 20tägigen Vaterschaftsurlaub, bei dem der Erwerbsausfall zu 80% von Arbeitnehmern und Arbeitgebern paritätisch vergütet werden soll. Sie kommt voraussichtlich im nächsten Jahr zur Abstimmung.

Klar ist: Erst die unmittelbare Vater-Kind-Beziehung aktiviert beim Vater hormonelle Prozesse, die bei der Mutter rund um die Geburt automatisch ablaufen. Diese verstärken die Bindung langfristig und sorgen beispielsweise dafür, dass Väter, die einen Vaterschaftsurlaub bezogen haben, ein Jahr später gleich häufig in der Nacht aufstehen wie die Mütter, wenn das Kind schreit. Väter ohne Vaterschaftsurlaub überlassen das der Mutter. Das väterliche Engagement dient aber nicht nur dem Kompetenz- und Beziehungsaufbau, sondern stärkt das Paar und die Familie als Ganzes, weil die Lebenswelten der Eltern ähnlich bleiben. Im Vortrag von Prof. Johanna Possinger morgen werden diese Aspekte weiter vertieft.

Ich komme zum Schlusskapitel und damit zur Frage: Was heisst das jetzt für uns Fachleute? Ich möchte mit einer kleinen Anekdote starten.

4. Fachliche Herausforderungen

Am Tag nach der Geburt unserer Tochter im Jahr 2013 war ich im Universitätsspital Zürich. Wie empfohlen legte ich unser Bébé auf meinen nackten Oberkörper, worauf sich die Pflegefachfrau beeilte, meine Partnerin ins Nebenzimmer zu bitten und zu fragen: Ob ihr bewusst sei, dass ein Baby in den ersten sechs Wochen nur zu einer Bezugsperson eine Bindung aufbauen könne…?!

Wenn eine Gesundheitsfachperson mit solchen Fehlinformationen frisch gebackene Eltern anspricht, hat das offensichtlich eine Wirkung – im konkreten Fall eine abschreckende Wirkung mit Blick auf den frühen Bindungsaufbau des Vaters. Es mag ein Extrembeispiel sein (wobei ich nicht einmal so sicher wäre…). Doch sind überholte Geschlechterstereotypen auch subtiler wirkungsmächtig.

Was brauchen wir als Fachleute, um Gesundheit und Gleichstellung zugleich zu fördern?

- Eine geschlechterreflektierte Perspektive

Geschlechtsneutrales Handeln gibt es nicht – auch nicht im professionellen Bereich. Wir alle nehmen das Geschlecht unseres Gegenübers als Ergebnis einer vorbewussten und automatisch ablaufenden Informationsverarbeitung wahr und aktivieren damit verknüpfte Wissensbestände. Diese sind oft nützlich – aber leider immer auch stereotypisierend. Diese kognitiven Fallen müssen wir identifizieren und einen reflektierten Umgang damit finden. Die entsprechende Sensibilisierung und der Kompetenzaufbau gehört in die Ausbildung. Meinen Geschlechtsgenossen möchte ich dabei zurufen: Als Mann und Fachmann bist du weder Norm noch Nullpunkt, sondern steuerst auch nur eine von möglichen Partikularperspektiven bei. Diese Einicht – so schmerzhaft sie für den Einzelnen sein mag – gehört eingefordert. Trifft man dabei auf Widerstand, so ist das letztlich das beste Zeichen, dass die Intervention notwendig ist/war.

- Eine geschlechterreflektierte Praxis

Agieren wir nicht geschlechterreflektiert, sondern vermeintlich geschlechtsneutral, heisst dies in der Praxis: Wir reproduzieren und stärken bestehende Geschlechterstereotypen. Geht es um die Phase der Familiengründung, so heisst dies: Wir reproduzieren und stärken das vermeintliche Verantwortungsprimat der Mütter und bauen Fluchtwege für Väter.

Es braucht also eine bewusste Ansprache der Väter und Mütter. Das beginnt im Kleinen, beispielsweise beim bewussten Anschauen und Einbeziehen beider Elternteile in der gynäkologischen Praxis oder bei der Elternberatung. Das bedingt aber auch eine Reflektion darüber, in welcher Sprache wir Väter und Mütter erreichen. In der Praxis machen wir aus Männersicht die Erfahrung, dass zumindest dieses Klischee stimmt: ein „gschpüriges“ Vokabular ist für viele Männer eher abschreckend, eine eher technische Sprache – „alles im grünen Bereich?“ – eine Erleichterung.

- Geschlechterbalance in den Institutionen

Die Geschlechterverteilung in Teams prägt eine Betriebskultur. Das ist weder gut noch schlecht, bedarf aber auch der gelegentlichen Reflektion. Prof. Julia Nentwich hat beispielsweise in einem NFP60-Projekt eindrücklich gezeigt, wie Kindertagesstätten dazu neigen, in der Innengestaltung der Kita-Räume „weibliche“ Farbwelten (also z.B. viele Pastelltöne) zu wählen – und zwar in der festen Überzeugung der eigenen Neutralität. Auch das macht einen Unterschied. Es braucht Massnahmen, damit Vielfalt in Teams – das ist mehr als eine möglichst gleichmässige Verteilung von Frauen und Männern – gelebter Alltag wird. Nicht zuletzt ist das auch standespolitisch und gewerkschaftlich attraktiv. Denn so sehr diese Dynamik zu kritisieren ist, so eindrücklich wirkt sie nach wie vor: Sinkt der Männeranteil in einem Berufsfeld, sinken auch Ansehen und Entlöhnung…

Schliessen möchte ich mit einem Plädoyer, den interinstitutionellen und interprofessionellen Austausch zwischen Gesundheits-, Sozial- und Gleichstellungsbereich generell zu verstärken und zu institutionalisieren. Denn wie wir gesehen haben: Die Faktoren, die Gesundheit stärken, fördern auch soziale Gerechtigkeit und Egalität.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

————————————————————————-

Literatur

Bundesamt für Gesundheit (2018). Gesundheitsförderung und Prävention in der frühen Kindheit. Bern

Bundesamt für Statistik (Website)

Dravta J., Grylka-Bäschlin S., Volken T. und Zysset A. (2018): Wissenschaftliche Übersichtsarbeit frühe Kindheit (0-4j.) in der Schweiz: Gesundheit und Prävention. ZHAW, Winterthur (im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit)

Baumgarten, Diana & Borter, Andreas (2016). Vaterland Schweiz. MenCare Report I. Bern

Maihofer, Andrea (2010). Familiengründung und Kinderlosigkeit bei Männern Bedingungen von Vaterschaft heute im Spannungsfeld zwischen alten und neuen Männlichkeitsnormen ZGS Diskussions-Papier, Nr. 1, Zentrum Gender Studies, Basel 2010

Neutzling, Rainer; Bernard, Heidi; Schmitz, Maika (2015). Studie in Köln – Was hilft werdenden Vätern? In: Deutsche Hebammen Zeitschrift. 2015/11, 54–59

State of the World’s Fathers Report / Promundo (2015)

Positionspapier Public Health Schweiz (2012)

Pro Familia Schweiz (2019). Studie über ein «neues Finanzierungsmodell familienexterner Betreuung – unter Berücksichtigung positiver Anreize für berufstätige Eltern und kindlicher Frühförderung

Scambor, E., Holter, O.G. & Theunert, M. (2016). Caring Masculinities -Men as Actors and Beneficiaries of Gender Equality, in: Documentation of the 3rdInternational Conference on Men and Equal Opportunities in Luxemburg 2016, S. 27-37. Download: http://vmg-steiermark.at/de/forschung/publikation/caring-masculinities-men-actors-and-beneficiaries-gender-equality

Spremberg (2010). http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2109/2109.pdf

Stern, Susanne; Schultheiss, Andrea; Fliedner, Juliane; Iten, Rolf & Felfe, Christina (2015). Analyse der Vollkosten und der Finanzierung von Krippenplätzen in Deutschland, Frankreich und Österreich im Vergleich zur Schweiz. Beiträge zur sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 3/15. Bern: Bundesamt für Sozialversicherung

Markus war 2005 bis 2015 Gründungspräsident von männer.ch. Seit 2016 ist er Gesamtleiter von männer.ch und in dieser Funktion auch Leiter des nationalen Programms MenCare Schweiz. Daneben ist er mit seiner Social Affairs GmbH als Organisations- und Strategieberater tätig. Er lebt mit seiner Familie in Zürich.